Von Dr. Martin Böhn & Sabine Kraus

Besser, schneller und flexibler mit Informationen arbeiten können: Dies versprechen viele Systeme bzw. Hersteller. Gute Software soll ein wertvolles Werkzeug sein. In vielen Projekten sind die Systeme aber zusätzliche Hürden. Viele Auswahl- und Einführungsprojekte scheitern, weil die Anwender nicht die erhoffte Unterstützung erfahren, die Systeme nicht integriert sind und weil die organisatorische Verankerung fehlt. Klare Ziele und ein strukturiertes Vorgehen helfen, die Mitarbeiter einzubinden und aus unübersichtlichen Softwaremärkten die richtige Lösung zu finden. Gerade beim Thema Digital Workplace sind klare Strategien und strukturierte Vorgehensweisen wichtig.

Die Enttäuschung ist groß, wenn die mit viel Enthusiasmus und großen Visionen gestarteten Projekte ins Stocken geraten oder ganz eingestellt werden. Zumeist scheitert es nicht an der investierten Zeit. Viele Projekte laufen monatelang – manchmal jahrelang – und die jeweiligen Projektmanager tragen ordnerweise Informationen zusammen. Doch ohne Ziel und Struktur verlieren sich viele Projekte in den unklar definierten Einsatzszenarien und der unübersichtlichen Anbieterlandschaft. Oft werden am Ende entweder gar keine Systeme beschafft oder nur isolierte Einsatzszenarien umgesetzt. So entstehen Informationssilos und ein Flickenteppich an Systemen, was den Zugriff auf wichtige, aktuelle und vollständige Informationen weiter erschwert. Gerade mit Blick auf den Digital Workplace ist es nicht entscheidend, möglichst viele Informationen zu erhalten und abzulegen, sondern diese in einen inhaltlichen, entscheidungsbezogenen Kontext zu bringen.

Klare Ziele: Vision und konkrete Einsatzbereiche

Grundlage für jedes Projekt zur Auswahl und Implementierung eines IT-Systems muss eine klar formulierte und realistische Zielsetzung sein. Die Projektbeteiligten und Verantwortlichen müssen erreichbare Ziele setzen und die notwendigen Ressourcen bereitstellen. Nur durch eine Aufnahme der Gegebenheiten und Rahmenbedingungen und der darauf basierenden Erarbeitung eines Projektplans kann sichergestellt werden, dass dem gesamten Projektteam bewusst ist, was erreicht werden soll und welche notwendigen Aufgaben dafür definiert werden müssen.

Diese Vision muss auf konkrete Einsatzbereiche heruntergebrochen werden, aus denen ein Projektplan mit entsprechenden Meilensteinen abgeleitet werden kann. Die Anwendungsbereiche unterscheiden sich je nach Anwendergruppe und Softwaresegment: bspw. Vertragsmanagement im Enterprise Content Management (ECM), Posteingangsbearbeitung im Input Management (IM), bessere Bestandskundenbetreuung im Customer Relationship Management (CRM), besseres Asset Management im Enterprise Resource Planning (ERP). Gemeinsam ist die Konkretisierung der fachlichen Ziele (Was soll erreicht werden?) und Rahmenbedingungen (bspw. Ressourcen, andere Systeme, vertragliche Rahmenbedingungen). Bei der Ausgestaltung ist darauf zu achten, dass konkrete Pilotprojekte definiert sind, aber auch mögliche Ausbaustufen berücksichtigt werden. Klare Ziele und Einsatzszenarien helfen das Leistungsportfolio der Anbieter vergleichen zu können und den „roten Faden“ hin zur geeigneten Lösung nicht zu verlieren.

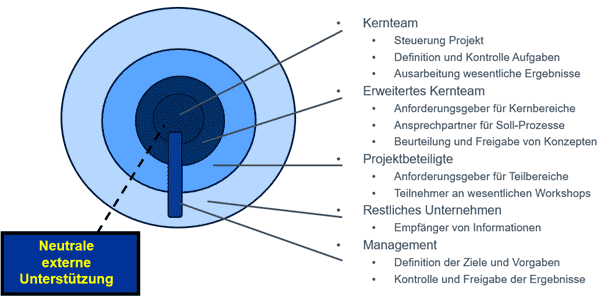

Auswahl des Projektteams

Bei der Zusammensetzung des Teams sollten die verschiedenen Anspruchsgruppen mit einbezogen werden. Repräsentative Vertreter aus Fachbereichen und IT mit dem entsprechenden Wissen über Aufgaben, Arbeitsweisen, Infrastruktur und Befindlichkeiten der Anwender ermöglichen die genaue Erarbeitung der Anforderungen. Durch die Einbindung der Rechtsabteilung und des Qualitätsmanagements werden übergeordnete Ziele und Rahmenbedingungen berücksichtigt. Das Hinzuziehen eines Beraters kann die Anforderungsanalyse beschleunigen, ergänzen und qualitativ absichern. Hier ist allerdings auf Neutralität des Dienstleisters zu achten, damit auch wirklich die beste Lösung für das Unternehmen gesucht wird.

Aufnahme der Einsatzbereiche und Anforderungen

Ausgehend von klar definierten Einsatzszenarien können die einzelnen Aufgabenstellungen und Prozesse analysiert und die entsprechenden Kriterien für die Unterstützung durch ein System abgeleitet werden. Durch Analyse bestehender Unterlagen oder Befragungen der Mitarbeiter können genutzte Best Practices, vorhandene Probleme und bereits identifizierte Wünsche und Verbesserungsideen berücksichtigt werden. Über erste Marktrecherchen oder unabhängige Beratung ist es möglich, neue Anregungen zu erhalten und diese ebenfalls in die Anforderungen einfließen zu lassen. Das Lastenheft wächst im Zuge des Projekts und wird sukzessive mit Hilfe der gewonnen Informationen verfeinert.

Bei der Prozessanalyse muss man sich von bisherigen Arbeitsweisen lösen. Nicht die einzelnen heutigen Tätigkeiten, sondern der Hintergrund der Aufgabe muss betrachtet werden. Daraus können neue Möglichkeiten der Vorgangsbearbeitung unter Nutzung der Funktionen der (neuen) Software erarbeitet werden. Es gilt, die Potenziale zur Vereinfachung und Automatisierung zu erkennen. Auch sollte von einzelnen Mitarbeitern durch Rollenkonzepte abstrahiert werden, welche die Anforderungen bestimmter Aufgabenbereiche bündeln.

Zudem ist ein übergreifendes Architekturkonzept wichtig, welches das Zusammenspiel der verschiedenen Fachsysteme definiert. Damit wird die Verbindung der unterschiedlichen Anwendungen nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch geregelt: Welches System hat über welche Daten und Funktionen die Hoheit? Welche Aufgaben werden mit welchen Systemen bearbeitet? Wann werden welche Informationen übertragen? Wie können sich Prozesse anstoßen? – Das sind einige der relevanten Fragen in diesem Zusammenhang.

Als Ergebnis der Phase erhält man ein Lastenheft, welches das Projektziel beschreibt, die Anforderungen in einem strukturierten Kriterienkatalog festschreibt und zukünftige Arbeitsweisen durch Soll-Prozesse definiert.

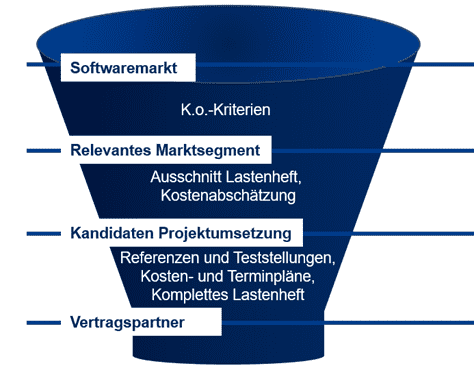

Schritt für Schritt zur richtigen Lösung: mehrstufige Evaluation

Einfach mal ein paar Anbieter einladen und auf dieser Basis entscheiden – das ist ein Glücksspiel. Die Softwareauswahl sollte mehrstufig erfolgen, um dabei gezielt das am besten geeignete System (und Team) zu identifizieren. Als erste Stufe wird eine Markteingrenzung auf das jeweilige Softwaresegment empfohlen (Longlist). Anhand definierter K.-o.-Kriterien kann der Markt dabei in der Regel auf vier bis zehn Systeme eingegrenzt werden.

Die weitere Bewertung kann als klassische Ausschreibung mit schriftlicher Stellungnahme zu entsprechenden Unterlagen erfolgen. Hierzu werden meist ein Ausschnitt des Lastenhefts und eine Kostenschätzung verwendet. Die Anbieter erhalten so die Möglichkeit, zu den ausgewählten funktionalen und technischen Kriterien, ihrem Leistungsangebot und Konditionen Stellung zu nehmen. Ergänzend können bereits hier erste (einfache) Präsentationen der Systeme durchgeführt werden. Auf dieser Basis erfolgt eine weitere Bewertung und Eingrenzung. Die verbliebenen Anbieter (Shortlist) sind grundsätzlich alle geeignet, das Projekt gemäß der Anforderungen an die Lösung zu leisten.

In der anschließenden Detailevaluation wird die am besten geeignete Lösung identifiziert. Neben einer Stellungnahme zum gesamten Lastenheft werden auch Referenzprojekte sowie genaue Kosten- und Zeitschätzungen hinsichtlich der Umsetzung erforderlich. Zudem muss die Software möglichst nah an den späteren Anwendungsszenarien beurteilt werden. Hier empfiehlt sich eine strukturierte Systempräsentation anhand eines Leitfadens (Prozess-Drehbuch), welche unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten im späteren Betrieb verdeutlicht. Hierbei werden sowohl die Handhabung und Leistungsfähigkeit des Systems als auch die Arbeitsweise des Anbieters (Hersteller und Projektpartner) bewertet. Zusätzlich kann eine Teststellung als Proof-of-Concept durchgeführt werden, um bspw. die Übernahme von Daten aus bestehenden Systemen oder bestimmte Aspekte des Einrichtungsaufwands zu prüfen.

Entscheidung und Vertragsabschluss

Auf Basis der nun vorliegenden Informationen ist in einem letzten Schritt des Evaluationsprozesses eine klare Entscheidungsvorlage zu erzeugen. Die Verantwortlichen in der Geschäftsleitung müssen Vorgehen und Ergebnisse nachvollziehen können und klare Gründe für eine Entscheidungsempfehlung erkennen. Mögliche Alternativen sind klar zu benennen und dabei die Hintergründe für Preisunterschiede oder eine unterschiedliche Abdeckung verschiedener Einsatzbereiche zu erklären. So kann verhindert werden, dass „Äpfel mit Birnen“ verglichen werden.

Es ist wichtig, alle Verhandlungsergebnisse und Entscheidungen schriftlich zu fixieren, damit bei allen Beteiligten Klarheit über Vertragsinhalte und Konditionen herrscht. Als mitgeltende Unterlagen sollten die Informationen aus dem Auswahlverfahren aufgenommen werden. So stehen verbindliche Informationen zu Kosten, Terminen und der Abdeckung der Anforderungen aus dem Lastenheft zur Verfügung. Es ist zu beachten, dass auch die internen Ressourcen für die Umsetzung bereitgestellt werden müssen.

Erfolgsfaktoren für die Umsetzung

Wesentlicher Erfolgsfaktor für die Projektumsetzung ist, dass die Systemeinführung von Schulungen und unterstützenden organisatorischen Maßnahmen begleitet wird. Mitarbeiter müssen lernen, wie sie die Software richtig einsetzen können. In den begleitenden Workshops sollten neben der technischen Bedienung auch die in der Software abgebildeten Strukturen und Prozesse vermittelt werden. Es empfiehlt sich daher, aufgabenbezogene Schulungen für die Mitarbeiter durchzuführen, sodass diese das vermittelte Wissen gleich in ihren Arbeitsabläufen anwenden können.

Gutes Change-Management ist ein weiterer wichtiger Faktor, um Mitarbeitern die Angst vor dem neuen System zu nehmen. Nur wer die Nutzer frühzeitig für die Änderungen in ihren alltäglichen Arbeitsprozessen begeistern kann, kann sich auch ihre aktive Mitarbeit sichern. Sie sollten bereits im Rahmen der Zieldefinition informiert werden und der Auswahlprozess sollte möglichst transparent gestaltet sein. Das Projektmarketing rund um die Einführung sollte neben einer Präsentation und den aufgabenbezogenen Schulungen auch ausreichende Möglichkeiten für Rückfragen umfassen.

Eine realistische Planung bei der Einführung ist zudem ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Projektressourcen werden oft überfordert. Auch bei der Implementierung sollte eine mehrstufige Vorgehensweise gewählt werden. Nach einer Basisinstallation und der Umsetzung der Pilotprojekte werden funktionale Erweiterungen oder eine Ausweitung des Anwenderkreises in den Folgeprojekten durchgeführt. In den Pilotprojekten ist auf klare Lösungen mit einem schnell fühl- und messbaren Nutzen zu achten, um die Beteiligten von dem System zu überzeugen. Auch hier gilt „Think Big, start small“ – so können schnell nachweisbare Erfolge erzielt werden, die Geld-, Zeit- und Qualitätsvorteile bringen und die Mitarbeiterakzeptanz sichern.

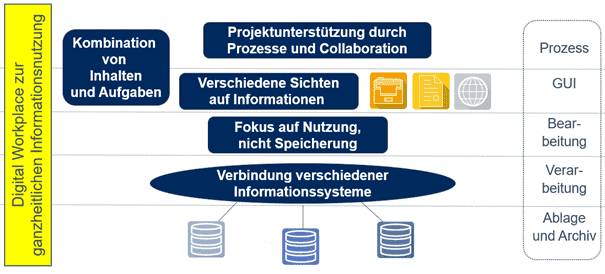

Besonderheiten der Softwareauswahl im Digital Workplace

Der Weg zum Digital Workplace beginnt mit einer umfassenden Vision und Strategie, welche in einzelne Projekte heruntergebrochen werden. Daher gibt es oft Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Systemen zu beachten. Die einzelnen Softwareauswahlprojekte müssen in ein übergreifendes Architekturkonzept eingebunden werden. Diese Informations- und Systemlandschaft wird sich sukzessive verfeinern, da die neuen Systeme zusätzliche Möglichkeiten bieten. Unternehmen sollten daher auch klare Zwischenlösungen planen.

Eine Besonderheit bei der Umsetzung des Digital Workplace ist, dass „Softwareauswahl“ die Beschaffung neuer Systeme bedeuten kann, aber nicht muss. Allgemein bezeichnet Softwareauswahl die Zuordnung von Werkzeugen zu Anwendungsfällen und Arbeitsweisen. Daher gibt es unterschiedliche Ausprägungen:

- Andere Gestaltung von bestehenden Systemen oder gezielte Erweiterung der Nutzung bestehender Systeme, bspw. auch von bestimmten Funktionsmodulen (bspw. Workflow)

- Erweiterung bestehender Systeme durch zusätzliche Module oder Partnerprodukte

- Andere Art der Kombination und Vernetzung der Systeme (Informationen, Prozesse und Oberfläche)

- Konsolidierung der Systeme – insbesondere, wenn sich historisch verschiedene Werkzeuge entwickelt haben, wenn die Fachbereiche unabhängig voneinander beschafft haben

- Aber natürlich auch Auswahl neuer Software (zur Ablösung alter Systeme und / oder zur Abdeckung neuer Anwendungsfälle

Das grundsätzliche Vorgehen unterscheidet sich dabei kaum. Basis muss eine klare Zieldefinition sein, gefolgt von einer Anforderungsanalyse und Soll-Konzeption. Werden Systeme konsolidiert oder wird zunächst nach Lösungen in der vorhandenen Softwarelandschaft gesucht, wird lediglich die Phase „Markteingrenzung“ angepasst. Die schrittweise Evaluation der in Frage kommenden Systeme inkl. Abschätzung der Kosten, Projektlaufzeiten und Qualität der Konzepte ist wieder gut vergleichbar.

Fazit: Softwareauswahl durchführen – aber richtig!

Die Umsetzung des Digital Workplace ist nicht trivial, da Technik, Funktionalität, Prozesse und Unternehmensphilosophie betroffen sind. Aber entsprechende ineinander greifende Systeme, Informationen und Prozesse sind auch absolut erforderlich in der modernen Geschäftswelt. Es nützt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und abzuwarten, da die Probleme mit verschiedenen Informationslagern (nach Abteilung, System: Papierablage, Dateiablage, Fachanwendung, E-Mail) und unzureichender Vorgangsunterstützung immer stärker werden und bei der Informationsrecherche und -weiterleitung enorm viel Arbeitszeit verschwendet wird.

Um zu einer wirklichen Verbesserung im Umgang mit den betrieblichen Informationen zu gelangen, müssen die Methoden zur Zieldefinition, Spezifikation der Anforderungen und Bewertung der Anbieter konsequent eingesetzt werden. Realismus und Mut zur Veränderung sind dabei zwei wesentliche Merkmale eines erfolgreichen Projekts. Ein gut strukturiertes und gut dokumentiertes Vorgehen bei der Softwareauswahl reduziert die möglichen Risiken der Auswahl und vereinfacht gleichzeitig das Ausschöpfen der Vorteile. Es ist kein leichtes Unterfangen, Software für den Digital Workplace auszuwählen. Aber es kann der Schritt in eine neue Welt der Nutzung von Information mit einfacheren, flexibleren und besseren Prozessen sein.